發稿時間:2025/07/31 18:12:29

(中央社訊息服務20250731 18:12:29)7月28日急降豪雨,造成嘉義縣多處嚴重積水、家戶淹水,東石衛生所針對淹水較嚴重的村落加強災後復原防疫衛教宣導,除結合巡迴醫療服務點提供醫療服務,也提醒居民清理家園應遵守「清除、清潔、消毒」3步驟及飲食用水安全,並善用村里廣播,防止傳染病。

衛生局表示,強降雨有些禽畜豬舍被水淹,泥水混合動物排泄物與垃圾廢棄汙物,容易藏有鉤端螺旋體、類鼻疽菌等致病原,透過皮膚傷口或吸入而感染,清掃水災環境時務必戴上防水手套、穿著雨鞋膠鞋,做好自我保護,如皮膚傷口接觸到汙水時盡快清洗。

環境消毒落實「清除、清潔、消毒」3招,用稀釋漂白水(1:100)徹底清洗擦拭;食材要注意保存溫度、飲食及用水徹底煮熟(沸),尤其高風險族群如免疫力低、慢性病者等務必留意自身健康,如有相關疑似症狀,儘快就醫。

東石鄉衛生所30日於港口衛生室巡迴醫療服務點,由家庭醫學科呂政偉醫師偕同團隊提供醫療服務,當地居民大多都是務農、高齡,尤其淹水過後鉤端螺旋體及類鼻疽菌等致病原,可能透過皮膚傷口或吸入而感染,針對相關疑似症狀如發燒、頭痛、局部腫痛、潰瘍、胸痛、咳嗽或腹瀉症狀,也加強問診是否有汙水、汙泥相關暴露史,及時診治。

衛生局提醒民眾,相關症狀可能於災後一周後出現,請特別注意,嘉義縣各鄉鎮市衛生所也全面加強淹水後相關衛教宣導,更透過村里廣播深入社區傳播。

災後天氣仍不穩定經常下雨,加上高溫與潮濕環境,家戶往往會忽略積水容器,易造成蚊蟲及細菌孳生,颱風豪雨季節,積水容器易利病媒蚊孳生,清除孳生源是預防登革熱最好的方法,務必落實「巡、倒、清、刷」4招,共同守護嘉園。

▲會議特別邀請秀傳醫療體系國際事務部長張武修教授及多位專家演講。(圖/秀傳醫院提供)

▲會議特別邀請秀傳醫療體系國際事務部長張武修教授及多位專家演講。(圖/秀傳醫院提供) ▲張武修教授在大會開幕第一場專題演講特別提醒,提升病患接受手術前後的健康識能計畫。(圖/秀傳醫院提供)

▲張武修教授在大會開幕第一場專題演講特別提醒,提升病患接受手術前後的健康識能計畫。(圖/秀傳醫院提供) ▲張教授並提醒在場數百位外科醫師,卓越的外科手術,如果輔以術前後與病患的充分溝通、減少病人憂慮,可短時間內提昇病患健康識能,將可大大改善醫療的成效。(圖/秀傳醫院提供)

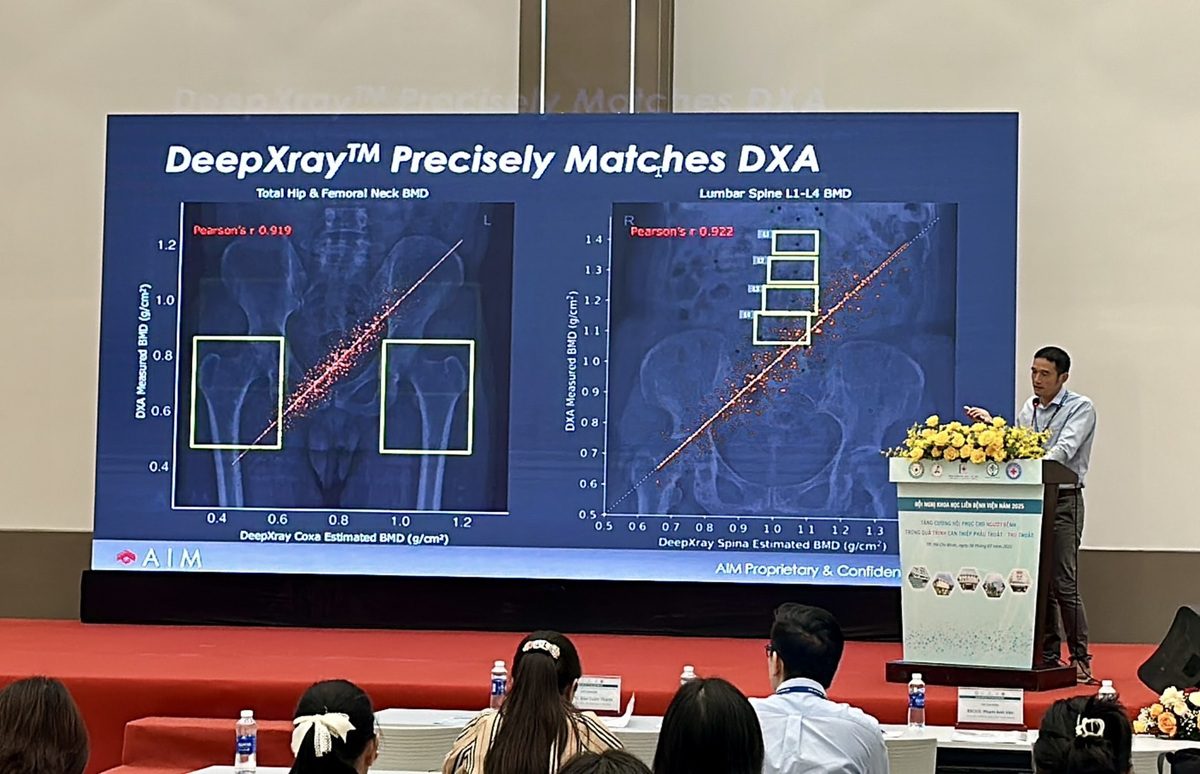

▲張教授並提醒在場數百位外科醫師,卓越的外科手術,如果輔以術前後與病患的充分溝通、減少病人憂慮,可短時間內提昇病患健康識能,將可大大改善醫療的成效。(圖/秀傳醫院提供) ▲采風智匯運用廣泛使用的 X 光和超音波設備,為全球廣大老齡化人口提供便利且快速的智慧精準醫療服務。(圖/秀傳醫院提供)

▲采風智匯運用廣泛使用的 X 光和超音波設備,為全球廣大老齡化人口提供便利且快速的智慧精準醫療服務。(圖/秀傳醫院提供)